Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea).

Другое название — Боярышник кровяно-красный, или Боярышник сибирский.

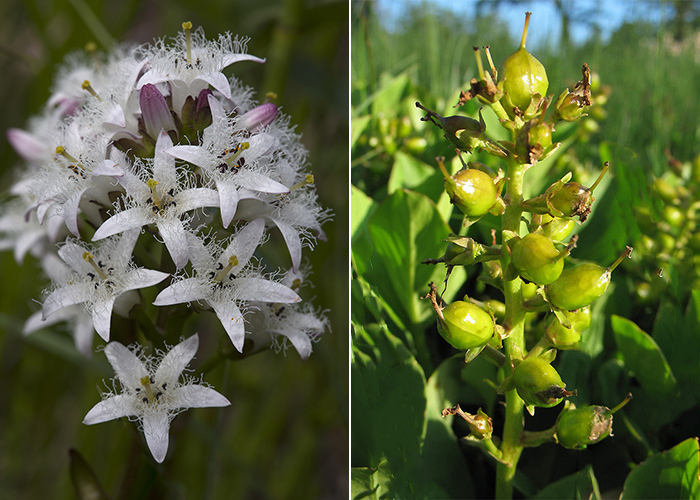

Высокий кустарник, реже деревце 1-5 м высотой, с пурпурно-коричневыми блестящими побегами, обычно несущими на узлах толстые прямые колючки, длиной 2,5-4 см. Листья очередные, короткочерешковые, до середины неглубоко трех-, семилопастные или крупнозубчатые с 1-5 парами чаще неглубоких и острых лопастей, пильчатые, сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Цветки белые, в густых щитках на концах коротких облиственных веточек. Венчики белые, тычинки с пурпурными или белыми пыльниками. Плоды кроваво-красные, реже буроватые, почти шаровидные, имеют кисловато-сладкий вкус, с 3-4 косточками и мучнистой мякотью, съедобные.

Цветет в мае-июне, плоды созревают в августе- сентябре.

Естественный ареал боярышника кроваво-красного охватывает восток европейской части России, южную половину Сибири, Казахстан, Северную Монголию, Северный Китай. Встречается на территории Ленинградской, Псковской, Московской, Владимирской, Тверской областей.

Боярышник кроваво- красный растет по разреженным лесам, опушкам, оврагам, берегам рек, в лесной зоне, в лесостепи и по окраине степной зоны.

Издавна культивируется в полезащитных полосах, придорожных насаждениях, парках и скверах, далеко за пределами естественного ареала. Особенно часто используется для создания живых изгородей

Боярышник – неприхотливое, морозостойкое растение. Продолжительность жизни до 300 лет. Размножается семенами и отводками поросли.

Лекарственным сырьем являются плоды и цветки реже — листья и кора. Плоды собирают в фазу полной зрелости, удаляя щиток, плодоножки, незрелые плоды. Сушат сырье на солнце или в сушилках при температуре до 700. Высушенные плоды имеют беловатый налет — кристаллы сахара. Цветки в соцветиях заготавливают в начале цветения, частично с бутонами. Сушат в тени под навесом в сухую погоду или в сушилках при температуре до 400. Срок годности цветков — 2 года, плодов – 5 лет.

Полезные свойства боярышника обусловлены биологически активными веществами, содержащимися в растении.

В цветках содержится эфирное масло, дубильные вещества, флавоноиды, органические кислоты, ацетилхолин, холин; макро- и микроэлементы. В плодах боярышника обнаружены флавоноиды, органические кислоты, каротиноиды, дубильные вещества, жирные масла, пектины, тритерпеновые и флавоновые гликозиды, холин, сахара, витамины К, Р, Е, аскорбиновая кислота. Кроме того, в соцветиях и плодах содержатся: зола, макро- и микроэлементы. Семена содержат гликозид амигдалин и жирное масло, кора — гликозид эскулин. В листьях содержатся хлорогеновая, кофейная, кратеголовая, акантоловая кислоты.

Цветки и плоды боярышника применяют при функциональных расстройствах сердечной деятельности, мерцательной аритмии, пароксизмальной тахикардии, миокардите, атеросклерозе, ожирении сердца, вегетативной дистонии, при недостаточности кровообращения у людей в пожилом возрасте, ревматизме, бессоннице и других заболеваниях. В дерматологии боярышник применяют при псориазе, экземе, нейродермите, кожном зуде, в комплексе с другими фитопрепаратами, особенно в пожилом возрасте при наличии сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы; также при изменении липидного обмена, в том числе и при псориатическом полиартрите. Показано назначение боярышника при атипическом псориазе. Сок из майских листьев считается эликсиром продления жизни.

Настой плодов и соцветий боярышника оказывает кардиотоническое, спазмолитическое и умеренное седативное действие, проявляет гипотензивные свойства и нормализует показатели свертываемости крови. Препараты боярышника успокаивают центральную нервную систему, усиливают сокращение сердечной мышцы, регулируют сердцебиение, способствуют нормализации уровня холестерина в крови, усиливают кровообращение венечных сосудов сердца и сосудов мозга, оказывают выраженное антиатеросклеротическое действие.

Кора (собранных ранней весной молодых веточек) используется как противолихорадочное средство и при диарее. Сухие листья используют как суррогат чая.

Плоды широко употребляются в пищу в свежем виде, а также в виде муки, из высушенных размолотых плодов, — боярышниковая мука придает тесту приятный фруктовый привкус. Из этой муки выпекался сладковатый хлеб.

Из плодов боярышника готовят повидло, джем, варенье, пастилу, сок, конфеты.

Противопоказания. Длительный, бесконтрольный прием может вызвать угнетение сердечного ритма. Отвары и настойки принимаются через 30-60 минут после еды, не натощак. После приема нельзя пить холодную воду. Свежие плоды в большом количестве могут вызвать легкое отравление, особенно незрелые.